372日目 失敗から多くを学べ

初めての展示会を無事に終えることができて、ホッとするとともに一つの達成感のようなものは芽生えているのだが、次につなげる、という意味では悩ましいほど手ごたえのないものであった。

いくつかの出会いは形にしよう

思っていたよりも来場者が延びなかった中で、いくつか次に繋がりそうな出会いもあった。

- 名古屋のクッションメーカーの社員の方

- 千葉の介護施設の方

- 埼玉の設備システム設計の方

- ブース向かいの骨伝導イヤホンメーカーの取締役

また、オンライン展示会のWEBサイトへも登録ができるとのことであったので、そちらも活用していければと考えている。

そもそも、在庫として抱えている配膳ロボットを一台でもはけることができればという思いで出展してみたのが、浅はかな考えであったと言わざるを得ない結果であろう。

通常業務に戻れば、設計案件の残件など他の仕事に手いっぱいとなり、ロボット販売のことなんて何もできなくなるのだろう。

出会いを大切にするという面でも、必ずいつかものにする、という強い思いが必要なのかもしれない。

パートナー選びは大切

3日間の気づきとしてもう一つ感じたのが、パートナー選びという側面である。

今回は、温調デバイスの仕事をいただいている社長にも協力をいただき、共同出展という形を取ったが、事前の打ち合わせもなく、何となくスタートしてしまったため、ブースの雰囲気も良くなかったと反省している。

これまでは、取引関係の社長であったため、そこまで気にはしていなかったのだが、さすがに3日間もいると人間性も見えてきて、共同で何かを達成する、というパートナーとしては馬が合わないという感覚を持つに至った。

そう言われてみれば、これまでも言葉の選び方や、目の前にいない相手に対しての評価であったり、マイナスな表現をされることが多かったと思い返している。

それは、ご経験からくる年配の方の特徴かと思ってみていた部分でもあるが、ビジネスパートナーとしては、そういった営業スタイルや集客方法も含めて、企業同士のフィロソフィーの合う人と協業する方がよいと感じた次第だ。

ものづくりについて

開催期間中にブースに訪れた方の中で、介護ケアというのに意外と多かったのがメーカーやシステム会社のエンジニアの方だ。

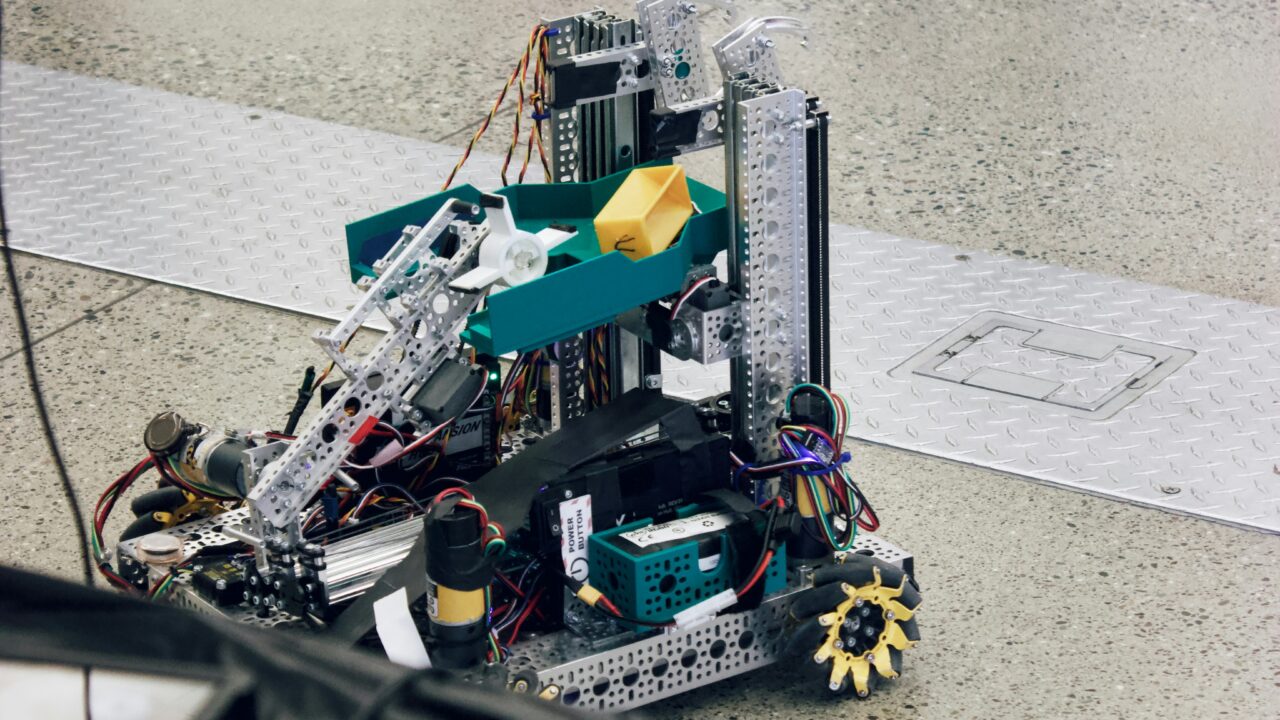

決まって同じ質問をしてきたのが興味深く、それは「なぜ、ロボット関係は日本メーカーではないのですか?」ということだ。

中には下から覗いて内部構造を見てもいいですか?という方もおられて、「どうぞどうぞ」と招き入れたりしたのだが、そんなに難しいことはしていないし、むしろ日本の大手の技術をもってすれば、もっと良いモノが作れるだろう。

なぜ日本では?の質問に対しては、このように説明をしている。

- 日本の大手は新規事業を成功させられない

- 日本の中小企業では実用化できる商品開発力まではない

- だから日本のロボットはロボコン止まりである

先輩方の話を聞けば、高度成長からバブル期には、新規事業も自由に企業内で、トップダウンであろうがボトムアップであろうが、割と勝手に進められた風土があったが、空白の30年を過ごし、オーナーや株主還元ということで、大手企業はより儲かっているビジネスに投資をする傾向にあり、新規事業の計画が通らなくなってきた。

一方で、ネットで情報が共有されるようになっており、高度な技術も一品ものであれば、誰でも作れるような時代になってきていて、余裕資金のある中小企業が新規事業としてロボットを開発するが、なるほどすごいことはできるが、学生ロボコンレベルのようなもので、実用化まではノウハウを持たない。

この流れは止めることはできないだろう。

これに気付いている人は多いはずなので、それを逆手に何かビジネスをしたいと考えている。